Todo esto para qué

Un alegato sutil y mordaz a favor y en contra de la clase media, tan víctima como corresponsable de su propio embrutecimiento y atontamiento

Reseña

El truco reside en “empezar la historia con un terremoto y a partir de ahí ir creciendo en intensidad". Hay quienes atribuyen este consejo (con trazos de boutade y sorna) al megalómano productor cinematográfico Cecil B. DeMille y otros al escritor y premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway. De quien fuere, nadie puede dudar de su eficacia teórica.

"Todo esto para qué", como título, es un meneo prometedor que además resume a la perfección el lema de la obra. Y cuando esta conjunción se da en la práctica, en el texto, dicha obra suela valer la pena porque efectivamente arranca con potencia, va creciendo en intensidad siguiendo la estela del impacto inicial en la rotulación y a la vez se respeta a sí misma, es decir, argumenta con solidez el eslogan con el que se presenta.

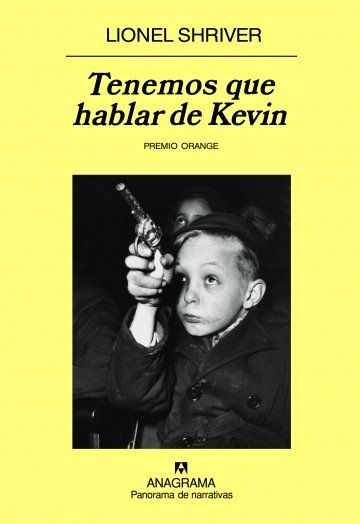

En este caso el relato no solo es fiel a ese interrogante retórico y existencialista, también demoledor. La autora, Lionel Shriver, pertenece a ese selecto grupo de estadounidenses cultos y viajados (europeizados como despectivamente los tildan sus compatriotas más nacionalistas y cazurros) con una envidiable capacidad para la autocrítica que desgranan sin pudor, complejos o culpas, y con el don de ahondar en las entrañas, de radiografiarlas con sencillez. Lo que hallan, lo que observan, es lo que cuentan. Más o menos, porque una pizca de épica o su contraria sí inyectan.

Por tanto, "Todo esto para qué", se convierte al mismo tiempo en un alegato a favor y en contra de la clase media, tan víctima como corresponsable de su embrutecimiento y del atontamiento que se predica desde los medios masivos de comunicación y las instancias políticas para perpetuar una sociedad infantilizada y caprichosa que consume a ciegas y agacha la cabeza. Algo así como 'tenemos lo que nos merecemos por votar lo que votamos y mirar lo que miramos’. De ahí que la nada solapada crítica al sistema privado de salud en aquel país, por ejemplo, reparta mandobles dialécticos a diestro y siniestro. Si la queja ante un problema únicamente surge cuando este afecta directamente a uno no se trata de concienciación sino de egoísmo puro y duro, de exigencia individual sin un ápice de preocupación por el resto de damnificados y aún menos por el trasfondo (sea este el capitalismo salvaje, la injusticia fiscal, la mercantilizada sanidad o el Cristo de la aurora).

De lo que se desprende que nada hay más apegado al sistema que los movimientos antisistema, hasta el punto de preguntarse quién crea a quién y cuál necesita más a su némesis para subsistir. Los personajes de esta novela, los que llegan al final de la misma sin morir funesta o estúpidamente, resuelven este dilema exiliándose en África, donde todo es antisistema por defecto y los dólares duran más, casi una eternidad en términos occidentales. La malévola genialidad para armar este desenlace agridulce y reírse del elenco al completo por sus contradicciones ideológicas y vitales invita a llegar a ese punto final y sonreír por no llorar. Es un guantazo en toda regla y no solo a sus pobres criaturas de ficción, también al lector. La intensidad, desde luego, crece a base de sutileza y mordacidad.

Y lo hace así gracias a que antes de ese último acto hay varias sacudidas, varias réplicas del seísmo titular, en forma de diálogos ágiles y verosímiles, situaciones absurdas de tan reales e inexplicables (un fallido alargamiento de pene en una clínica estética cutre que cuestiona la presunta evolución del ser humano), de tramas tragicómicas elaboradas con igual ternura ante la enfermedad terminal que molicie intelectual por las ridículas reacciones. Es fácil, pues, identificarse con los actores literarios que aparecen y desaparecen, igual que odiarlos en la página siguiente, señalarlos con el dedo, subrayar sus frases, reírse de sus actitudes, mirarse en sus espejos y no gustarnos. La reflexión y la frivolidad yendo de la mano al centro comercial y el sueño americano, mientras tanto, hecho jirones. Como el tonto que habla con la televisión llamando tontos a los que salen en ella. Queda demostrado que sin conflicto no hay humor, ni intensidad.

Reseña enviada por: RqR Escritores

Curiosidades

- Adjuntamos el enlace a la página web de RqR Escritores negros por encargo, Agencia de escritura, creatividad y comunicación que elabora y redacta textos con o sin firma bajo demanda, autores de esta reseña: escritoresnegrosrqr.tk

Enlaces

Imágenes